この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。内容が古くなっているのでご注意ください。

はじめに

いきなりですが、クイズです。以下のキーワードに関する学問が学べる学部ってどこでしょうか?

「企業・事業の経営」「産業の創生」「AIやICTを活用した最先端技術の活用」「製品の加工・物流」「食料品に関するマーケティング」……実はこれらは、農学部で学べるんです!

首都圏と関西圏での10代から60代までの男女600人へのアンケート調査では、農学部出身者でない人のうち、冒頭のキーワードに関する学びが農学部にあることを「知らない」と答えた人は52.8%と半数以上に。一方、農学部出身者の73%が、世間が持つ農学部のイメージと実態とに「ズレがある」と感じています。

農学部に関する認識をアップデートする時が来たようですね。

世界レベルで拡大する農・食市場は、将来性◎

2012年から2019年の間に7大学で農学系の学部が新設されています。今後も新設が続くとされていますが、この背景には、農・食市場の拡大という追い風があるのです。

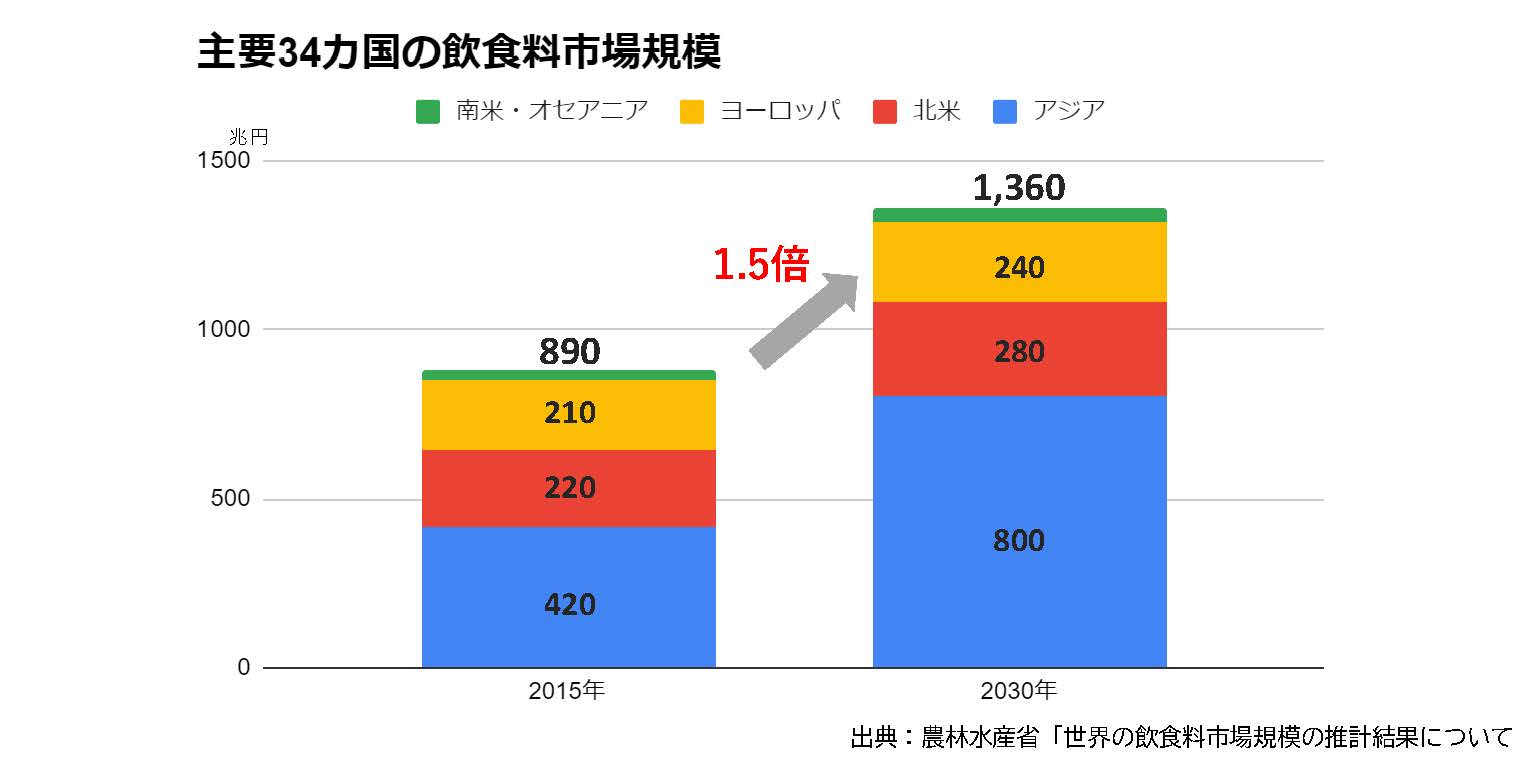

農林水産省の海外市場予測によると、2030年の世界主要34ヵ国の飲食料市場は、2015年の1.5倍となる1360兆円に拡大すると見込まれています。特にアジアは1.9倍の増加になると予測されています。また、日本は2009年に農地法を改正し、リース方式による参入を全面自由化。これにより、農地利用で農業経営を行う一般法人は2018年時点で改正前の5倍のペースで増加しています。

世界的な市場拡大の流れを受けて、農業に参入する企業が増えているのです。企業が増える業界というのは、多くの人・モノ・お金・情報が集まる将来性の高い分野だということです。

社会ニーズに応えるため、農学のフィールドは広がり、大学も増える!?

企業が農業に参入すれば、農・食を取り巻く諸問題にも取り組めるようになります。

例えば、食料問題。世界的な人口増加の中で食料を供給するためには、限られた土地から多くの収穫を得る必要があり、生産体制の拡充には環境・バイオといった分野が関わります。また、企業と農家さんとの連携や、より効率的な流通のためにはAI・IoT・ICTの技術といった最先端技術が必要となります。健康志向の中で機能性食品へのニーズが高まり、食品栄養に関する研究や商品開発、それに伴うマーケティング等も求められます。細胞レベルの研究から企業経営まで、農学のフィールドは広がっているのです。そして、多岐に渡る舞台で活躍できる人材を社会に送り出すために、大学でも農学部新設の動きが活発化しているのです。

「スマート農業」が学べる!摂南大学とは

2020年4月に農学部を新設した摂南大学。大阪府で唯一の農学部は、農業生産学科・応用生物科学科・食品栄養学科[管理栄養士養成課程]・食農ビジネス学科[文理融合分野]の4学科から成り、農学の広がりを体現しています。

様々な実習・演習がある中、特に注目すべき演習が「スマート農業演習」です。「高収量・高品質」「安定生産」「省力・軽作業化」「省エネ」を実現するために、農業にAIやICT、IoTなどを活用した新しい農業スタイル「スマート農業」について学びます。全学科共通の専門科目に「スマート農業演習」が組み込まれており、スマート農業関連企業や試験研究機関の研究員をゲスト講師に招いた講義や、植物工場や次世代温室などへの視察など、スマート農業の実際を学べる機会が豊富に設けられています。

また、同大学の理工学部、同一学校法人である大阪工業大学の情報科学部、ロボティクス&デザイン工学部と連携して、スマート農業の研究に取り組むことで、将来、農業の常識を変えるようなロボットやアプリを開発できるかもしれませんね。

食・バイオ・栄養・医療・健康をテーマにした都市圏のキャンパス!

京阪神から通学可能な都市圏で農業を学べるのも、摂南大学のメリットのひとつです。農学部の学舎として2020年に8号館が新たにオープン。温度・湿度・照度・明暗周期を制御して人工気象を作り出せる植物培養室や細胞培養室、高速液体クロマトグラフ質量分析装置や次世代型DNAシーケンサーなど最新鋭の機器を備えた共同機器室など、農学の最前線を学べる設備が充実。理論を検証できる専用農場も備えています。

また、農学部のある枚方キャンパスは、「食・バイオ・医療・健康」をテーマに薬学部や看護学部と連携した学びを展開していき、農学部の4学科でも幅広いのに、薬学×農学、看護×農学など、さらに領域横断的に農業を学ぶことができそうですね。

「食のジェネラリスト」を育てる新潟食料農業大学とは?

2018年4月に開学した新潟食料農業大学は、食・農・ビジネスを一体的に学ぶ「食」の総合大学です。「食のジェネラリスト(総合的な知識を備えた人材)」を育てています。

食のジェネラリストになるには、「フードチェーン」を理解することが不可欠です。フードチェーンとは、食品の原料が「生産」され、「加工」され、商品として「流通」し、店頭などで「販売」され、「食卓」で消費される一連の流れのことです。この流れを動かすのが「新鮮なものが食べたい」「便利がいちばん!」といった消費者のニーズ(要望)。このニーズをかなえる知識・技術を身に付けるため、1年次はフードチェーンの全体像を理解し、2年次からは「アグリコース」「フードコース」「ビジネスコース」の3コースで専門的な知識・技術を修得。4年次には他コース生と連携してビジネスプランを立案し、「食のジェネラリスト」としての力を身につけます。

卒業後は生産・技術指導・栽培技術開発・生産技術開発、食品開発・品質管理・加工技術開発・製造技術管理、企画・営業、経営者・コンサルタント、事業プランナー、公務員・単体職員等、食に関する多種多様な進路が開けます。

お魚、野菜、米、お酒、お菓子……食の都新潟で学べば、センス抜群の食のジェネラリストになれそうですね。

「農業女子」の可能性に注目する東京農業大学とは?

東京農業大学は、130年近い伝統のある農・生命科学系総合大学です。生物産業学部自然資源経営学科が注目しているのが、農業における「女性の力」です。

基幹的農業従事者の40%が女性であり、女性が参画する農業経営体ほど販売金額が大きく、経営の多角化に取り組む傾向が強いなど、地域産業の振興や6次産業化(生産のみならず、加工・流通・販売への業務展開)に、女性は大きく貢献しています。

そんな女性を支援するために農林水産省は「未来の農業女子育成チーム“はぐくみ”」を展開しています。実はこの“はぐくみ”に最初に参画した大学こそ、東京農業大学です。本学は「Kawaii(かわいい)」を活動テーマとし、女性の視点を活かした「農」のある新たなワークスタイルや新たな市場の創出に取り組んでいます。

これまでワークウェアとしてファッショントレンドを盛り込んだコーチジャケットなどを開発し、農林漁業へのマイナスイメージ払拭をねらいました。また、学生・地域住民・農機メーカーと協働し、認定農家の指導の下で低農薬・無化学肥料・天日干しによる田植え収穫体験を実施。収穫したお米は東京農業大学の収穫祭で販売しました。

グルメやファッション、おしゃれなライフスタイルに敏感な女性なら、農業のイメージやコンテンツをさらに劇的に変えることができるかもしれません。

おわりに

「農学」や「農学部」=「屋外で農作業をする」「就職先の幅が狭そう」は、時代遅れの古いイメージであることを紹介してきました。あらゆる分野と化学反応を起こすことで、地域社会から地球規模の世界まで、新たな価値を創造できる場所が農学なのです。あなたの得意分野と農学がどう関わるか、調べてみることをおすすめします。そこから未来が見えてくるかもしれませんね。