はじめに

みなさんは、何を指標にして大学を選んでいますか? これまでの判断基準といえば、偏差値が主でした。しかし偏差値が高いという理由だけで進学するのでは、大きく変化する世の中で生き残っていくことは難しいかもしれません。

偏差値の高さ=就職率の高さではありませんし、入学したからといって必ずしも将来が安泰というわけでもありません。何よりも大切なのは、大学で何を学び、どんなつながりをつくり、将来に向けてどのようなキャリアを設計するか。そのための第一歩として大学選びがあるわけですが、大学選びの際の判断軸として有効なものに、「就職偏差値」があります。

「キャリアの立教」と呼ばれる、立教大学の就職偏差値

「就職偏差値」という言葉を、みなさんはご存知でしょうか。就職偏差値とは、上場企業を中心とした主要企業に対する、大学の就職力を可視化した数値。簡単にいえば、就職偏差値が高いほど主要企業に就職する学生の比率が高く、就職先・キャリアの選択肢の幅が広いと言えるのですが、大学選びにおいてこの就職偏差値の重要性は、年を追うごとに増しています。

実はこの就職偏差値において、評価を伸ばし続けている大学はどこか。それは国公立の大学ではなく、私学の立教大学なのです。

立教大学は、学校教育や受験情報を発信する『朝日新聞EduA(エデュア)』において、毎年発表されている「就職偏差値が上がった大学」の中の主要企業就職者200人以上のランキングにおいて、3年連続で偏差値の上昇率がトップ5に入った大学なんです。

そんな立教大学ですが、大学名を知っている人はいても、キャリア支援の詳細まで知っている方はあまり多くないのではないでしょうか。

実際のところ、どのような教育、そしてキャリア支援をしているのでしょうか。

卒業後のキャリアを見据えることが、大学生活を充実させる

立教大学の創立は1874年。長い歴史を育み、「自由の学府」の名のもとに「リベラルアーツ」を土台としながら、学部とキャリアセンターのダブルサポートで就職を支援しているのが特徴です。

現在は、時代が大きく変化しています。これからの日本はグローバル化が進み、国内はもとより、広い視野に立って判断ができるグローバルリーダーが求められていますが、立教大学はそのような時代に活躍する人材を輩出するために、「RIKKYO Learning Style(立教ラーニングスタイル)」を確立。自分が将来なりたい姿を思い描き、その目標に向かって自立的にそして着実に学び進めることができる、充実した学びのプログラムを構築しています。

具体的には、全学部生を対象にしたグローバル・リーダーシップ・プログラム、また実践的な英語教育や各学部によるプログラム等を実施。1・2年次には企業を訪問するスタディツアーもあり、大学入学後の早い段階から、卒業後のキャリアを見据えた学びができる仕組みとなっているのが特長です 。

就職した「先」まで考えているから、充実した支援が実現できる

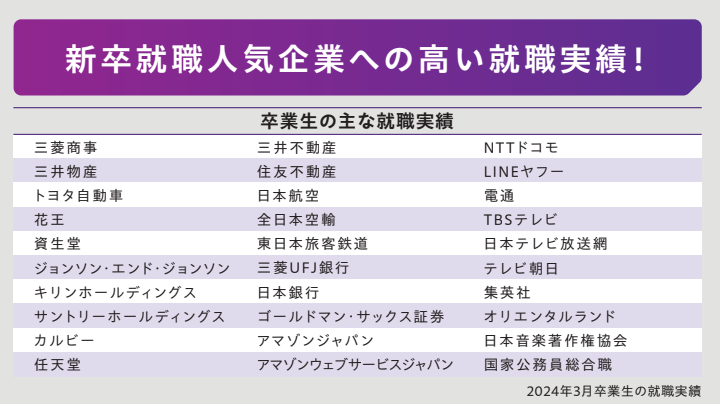

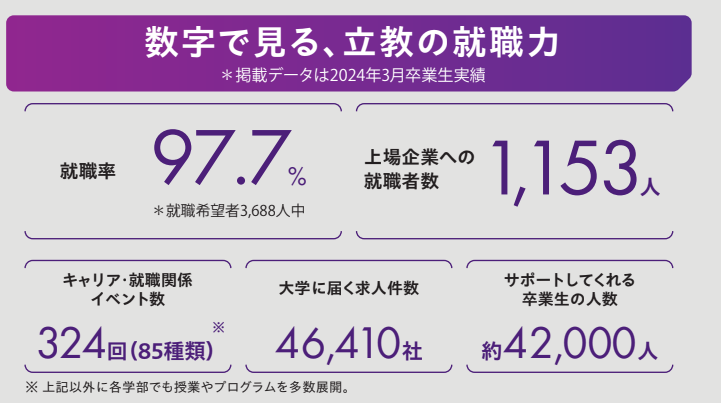

また立教大学では、就職ガイダンスや各種就職活動準備講座等、就職活動に必要なポイントを押さえたさまざまな支援プログラムを行っています。学生一人ひとりに向き合いながら、それぞれに適した進路へと導いていることが、結果として総合的な「就職力」となり、高い就職実績に結び付いていると言えるでしょう。

このような充実した就職支援を行っている背景には、学生のキャリアを「仕事・職業を含めた、自立した個としての自分らしい人生のあり方」と捉えており、就職=ゴールとは考えていなことが挙げられます。「キャリアの立教」と呼ばれる立教大学ですが、就職という「点」だけでなく、その後のキャリアまで見通した「線」で学生を支援しているのが大きな特長。だからこそ、就職率においても高い実績を誇ると同時に、就職後も企業で活躍し、未来を描く「真のグローバルリーダー」となることができるのです。

まとめ

しかし、これらの「自ら未来を切り拓いていく力」は、あくまで学生が過ごしてきた学生生活での学び、そして先生や同じ受験勉強をくぐり抜けてきた友人、先輩・後輩とのつながりを通じて得られた経験を基盤にして築かれるもの。進学するのにももちろん努力は必要ですが、進学した後の4年間でどんな学びを得て成長するかが、とても重要なのです。

これは「進学した学部で就職先がある程度決まってしまう」という話ではありません。学部によらず将来の可能性は大きく広がっていますし、4年間の過ごし方次第では、「どんな夢でも実現できる」「将来は何にでもなれる」といっても過言ではないでしょう。

立教大学では、自ら努力し、未来を切り拓こうとする人に、支援を惜しみません。充実した大学生活、そしてキャリアを描くために、今一度、就職偏差値から大学選びを考えみてはいかがでしょうか。