この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。内容が古くなっているのでご注意ください。

はじめに

みなさんは「福祉の仕事」と聞くと、どんなイメージが思い浮かびますか?

「肉体労働みたいで体力が必要そうだし、長時間働くことが多そう」といったネガティブなものから、「困っている人の役に立てる仕事」といったポジティブなものまで、様々なイメージがあると思います。

そこで今回は、「福祉の仕事って、実際どうなの?」というテーマで、北星学園大学 社会福祉学部福祉計画学科の岡田直人教授に、様々な質問をぶつけてみました!

福祉って、肉体労働でブラック? コミュニケーション能力は必要なの?

まず福祉の仕事というと、どのような仕事があるのでしょうか。

福祉=介護職というイメージが強いかもしれませんが、それだけではありません。例えば介護職の他には、生活を成り立たせるために困り事の相談に応じる「相談援助職」という仕事もあり、様々な形で人の役に立つことができると、岡田教授は話します。

またよくある疑問が、「福祉の仕事は大変で、ブラックな環境なの?」というもの。

これに対しては、「福祉の仕事はかつて3K(きつい、汚い、危険)と言われた時期もありましたが、現在は多くの職場が環境改善に取り組み、格段に良くなっています。福祉サービスの利用者も、施設が綺麗なのはもちろんのこと、職員の対応が良いところを選んでいます。働く職員自身が幸せでなければ、いいサービスは提供できませんから」と答えます。

コミュニケーション能力や、肉体労働に関してはどうでしょうか。

「対人の仕事のため高いコミュニケーション能力が必要と思われるかもしれませんが、実は福祉の現場にも、人と接することが苦手という人はいます。しかし、そんな方でも仕事にやりがいを抱けるのは、誰かの役に立つことができるから。寡黙なスタッフでも、現場で頼りにされる人はたくさんいるのです。肉体労働に関しては、仕事の負担を減らすために、最近ではIoT技術や介護ロボットなど最新の機器を導入する施設も増えてきています。今後この傾向は強まっていくでしょう。ちなみに相談援助職では、利用者の身体に直接触れるような仕事はほとんどありません」と、話してくれました。

福祉とグローバルは関係ない? 将来も必要とされる仕事なの?

次に福祉の仕事の「広がり」について。

福祉の学びは、福祉系の仕事以外には生かすことはできるのでしょうか。

「今後高齢化が進む日本では、援助が必要なほどではないけど日常生活に不自由を感じる、という人が増えていきます。その時に必要なのは、福祉の目線を取り入れた商品・サービスを提供すること。福祉を学ぶことで、日常生活に不自由さがある人に配慮した仕事もできるはずです」。

また近年ではグローバル化が進んでいますが、福祉の仕事とグローバルは関係ないのでしょうか。

「これまで、日本は福祉先進国から大いに学んできました。現在も最新のソーシャルワークなどの支援技術を海外から学ぶことが多く、福祉の学びはグローバルと密接に関係しています。反対に、アジア周辺諸国からは日本の福祉、特に高齢者向けの法制度・サービス・商品については注目を集めています。また、海外からの観光客ひとつをとっても、その中には高齢者や車椅子の人もいますから、相手に合わせたおもてなしは必要になってきます」とのこと。

また岡田教授は、「少子高齢化の進む日本で、福祉の仕事がなくなることはあり得ない」と話します。実際、政府が発表する資料でも、医療・福祉の就業者数がこれまでトップだった製造業、卸売・小売業を将来的(2030年以降)に抜くと見通されていますから、非常に長きにわたって必要とされる仕事だと言えるでしょう。

正直な話、「給料」と「やりがい」についてはどうなんですか?

でもやっぱり気になるのは、給料について! そこらへんは、どうなのでしょうか。

「福祉の仕事は給与が低いと思われがちですが、そうとは言い切れません。国家資格(社会福祉士、精神保健福祉士等)を持ち、正規職員として公務員や規模の大きな社会福祉法人で勤めていれば、資格手当があり、定期昇給があり、長く勤められ、むしろ給与は高いといえます。また福祉サービスを利用する人が増え続けている昨今、介護報酬等が行政から必ず支払われるため、景気に左右されず安定した雇用が確保されています」とのこと。

仕事に対するやりがいはどうでしょうか。

「一口にやりがいと言っても様々ですが、福祉の仕事に向いている人は、人と接することが好きで、誰かの役に立ちたいと思う気持ちが強い人です。そのような人なら、仕事の中に間違いなくやりがいを見出せるでしょう。また今では、福祉の職場は地域社会の中にたくさんあります。そのため、自宅に近いところから職場を選んだり、子育てといった生活の事情を考慮して仕事を選んだりすることも可能です。福祉の仕事を選ぶ理由として、やりがいプラス、自分の生活に合わせて仕事を選ぶこともできるはずです」。

福祉に関する充実した学びを提供する、北星学園大学 社会福祉学部

福祉の仕事について、ずいぶんとイメージが変化したのではないでしょうか。将来性も高く、大きな可能性がある仕事だと言えそうです。

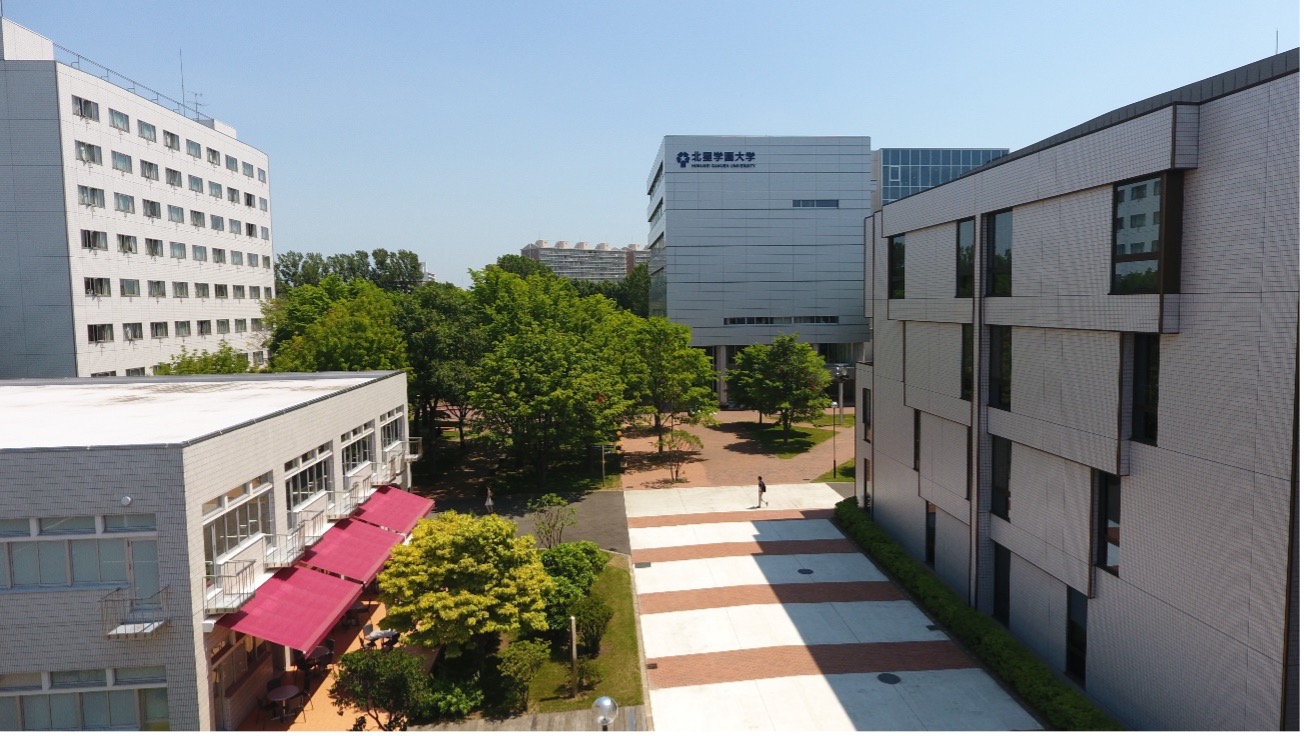

今回、様々な質問に答えていただいた岡田教授が所属する北星学園大学は、地域・社会・世界に開かれた大学を目標としており、「人間性・社会性・国際性」の育成を教育目標に掲げています。社会福祉学部には福祉計画学科、福祉臨床学科、福祉心理学科があり、各学科において、福祉に関する専門知識を学ぶことができます。

福祉を仕事にする場合、相談援助職であれば、社会福祉士や精神保健福祉士といった国家資格が多くの職場では求められますが、社会福祉学部ではそれらの取得はもちろんのこと、特別支援学校教諭免許、またスクールソーシャルワーカーといった資格も取得することができます。福祉における学びは様々な仕事に生かせるはずですが、資格を取得することで、将来の選択肢が広がるのは間違いないでしょう。

おわりに

福祉の仕事、また北星学園大学 社会福祉学部について見てきました。高齢化が進む日本において、福祉は全国の地域社会で求められる仕事であるとともに、その学びはあらゆる場面で生かすことができると言えるでしょう。

岡田教授も話していますが、「誰かの役に立ちたい」と思える人なら、福祉の学び、そして仕事に対して、きっと大きなやりがいを見出せるはず。北星学園大学では、福祉を学びたいと考える学生に充実したプログラムを提供していますので、ぜひ興味があれば、調べてみてください。