この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。内容が古くなっているのでご注意ください。

はじめに

「理系の学び」というと、みなさんは何をイメージしますか?

ロボットや建築、機械、化学などが思い浮かぶと思いますが、それだけではありません。環境、インフラ、エネルギー、医学といった私たちの暮らしを⽀える分野も、理系が活躍する領域です。

このような、生活のありとあらゆる分野で応用される理系の学問を学べる大学に、大阪工業大学工学部の応用化学科、環境工学科、生命工学科があります。この3学科では、一体どんなことが学べるのでしょうか。

講義、実験、研究を通じて、あらゆる産業の根幹を担う応用化学を学ぶ

消臭剤や整髪剤、今ではどこのお店にも置くようになったアルコールスプレーなど、私たちの周りには、化学を応用した製品がたくさんあります。

もちろん生活に身近な製品だけでなく、例えばジャンボジェット機にも化学の力が。実は、ジャンボジェット機のボディのつなぎ目の接着には、同学科の教員が開発した接着剤の技術が使われており、飛行機の軽量化に役立っているのです。

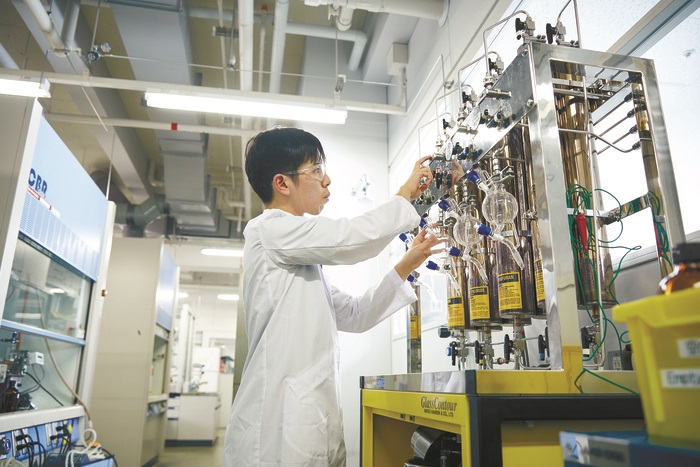

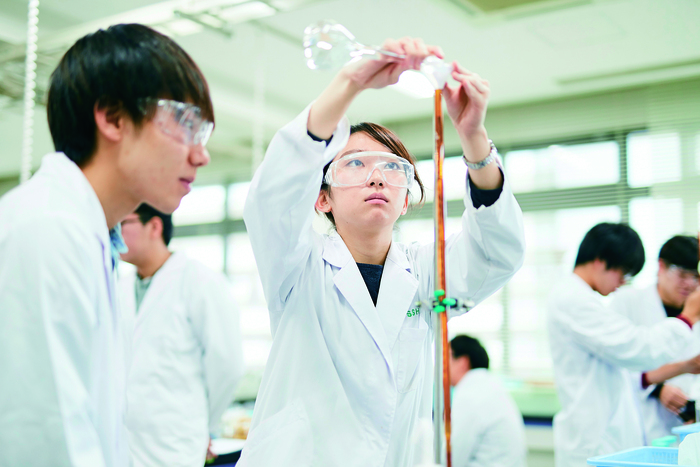

応用化学は、ナノテク、バイオ、医療・医薬、⾷品・化粧品、環境、エネルギー、エレクトロニクス、新素材といったあらゆる分野で、大きな成果が期待されています。そんな応用化学を学べる同学科では、プロの化学技術者をめざして、基礎から丁寧に化学力を養成。講義、実験、研究を通じて、自ら考えて解析する力、考えをレポートにまとめる力、そして、社会実装につなげる力などを身に付けることができます。

また卒業時には、毒物劇物取扱責任者を全員が取得できることに加え、教職科目を履修することで、理科や工業の教員免許も取得可能。卒業後の進路は研究開発、製造技術、品質管理、検査、企画など、幅広い実績があります。

少人数・体験重視の講義で、環境・エネルギー問題を学んでいく

環境工学科は、⾝の回りから地球規模の問題に至るまで、あらゆる環境・エネルギー問題を解決するための手法を身に付けていく学科です。例えば、フィールドワークの授業では大宮キャンパスの隣を流れる淀川で採水して、その水質を化学分析します。実験・実習を通じて、水質分析、水処理および環境エネルギーへの理解を深めます。

環境工学のミッションは、技術を駆使して「持続可能な世界」を実現すること。都市・公害・地球と視野を広げていくなかで、細分化されてきた技術を大づかみする「骨太の技術」を同学科では身に付けていきます。

少人数・体験重視型の講義が最大の特徴。課題解決型授業では4つのテーマを設けており、興味のあるテーマを選択しながら、実験やディスカッション・成果発表会を通して能動的に学んでいき、4年次には研究室にて卒業研究を行います。

卒業後は主に、環境保全、省エネ、資源循環といった進路に進むケースが多く、学科を指定した求人も多数あります。企業からは、これからの時代に必須な環境対策においてその能力が期待されています。学んだ知識・技術を活かし、公務員をめざす学生も少なくありません。

21世紀の重要課題解決のカギとなる、生命工学を学ぶ

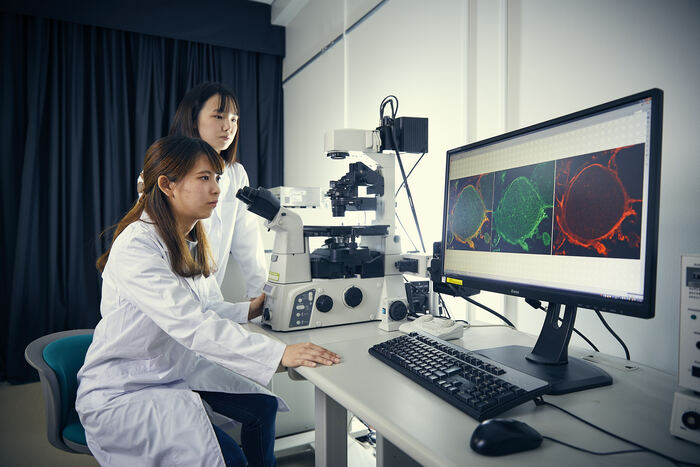

みなさんは「バイオテクノロジー(生命工学)」という言葉を聞いたことがありますか。バイオテクノロジーは、21世紀の重要課題(食糧、医療・健康、エネルギー・環境)を解決する⼿段として大きく期待されています。そんなバイオテクノロジーを学ぶ生命工学科では、「生命」をキーワードとしたあらゆる研究を行っています。

同学科は、ライフサイエンス(製薬、再生医療、食品、化粧品、遺伝子治療)と、バイオメディカル(人工臓器、医療機器、健康器具)のどちらの知識もしっかりと身に付けることができるカリキュラム構成になっているのが特徴。講義、実験、研究を通してバイオ技術を基礎から学んでいきます。

昨年の春には、「バイオものづくりラボ」という新しい施設が開設されました。持続可能な社会の実現に向けての大切な技術のひとつである微生物や細胞を用いたバイオものづくりで使用される装置を多数設置。国内の大学では他に類を見ない最高レベルの施設となっています。

卒業後は、食品や医薬品、化粧品など多彩。資格の取得も可能で、これからのバイオテクノロジー産業を担う人材としての活躍が期待されています。

おわりに

大阪工業大学工学部の応用化学科、環境工学科、生命工学科について紹介してきました。

文系・理系・文理融合の4学部17学科を設置する学びの領域が幅広い大阪工業大学は、関西の私立大学の中でも実就職率が12年間連続第1位。卒業生の実力の高さは、この数字からもわかるのではないでしょうか。

SDGsが注目をあびる中、応用化学、環境工学、生命工学は世の中のあらゆる領域で必要とされています。少しでも興味を持った方は、これから開催されるオープンキャンパスや大学見学会など対面型イベントにぜひ参加してみてはいかがでしょうか。