この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。内容が古くなっているのでご注意ください。

はじめに

Studyplusの大学生ユーザーにアンケートを実施した結果、「キャリア」に関する興味関心が高いことが分かりました。今後一層に「キャリア」に関して、考える機会が増えていく皆さんには必見です!

『宇宙ビジネス』と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか?

ロケットの打ち上げなど製造業を思い浮かべる人は多いかもしれません。一方で、衛星放送や通信、衛星データ活用などもその一つ。宇宙ビジネスと言ってもそのジャンルは多岐に渡っており、今急成長を遂げている業界です。

就職を考える時に、宇宙ビジネスの業界は、多くの人の選択肢に入ってくることもあるかもしれません。そこで今回は、創業から5年で総額200億円の資金調達をした宇宙スタートアップ企業「Synspective(シンスペクティブ)」のみなさんと、宇宙ベンチャーに興味のある現Studyplusユーザーの大学生3名が集まり「キャリア」に関するトークセッションを開催しました!

トークセッションに参加してくれたみなさん

Studyplusユーザー:

Uくん(カナダのトロント大学に4年間留学予定。卒業後は、アメリカの大学院を目指している)

Mくん(高知工科大学2年生。暗号理論を勉強中。将来は大学での研究を希望)

Mさん(東京大学理科一類1年生。化学系、薬学系の専攻を希望。卒業後は、海外の大学院で研究を希望)

Synspective:

Nさん/人事担当(アメリカの大学を卒業し、アメリカの企業へ就職。アフリカや東南アジアなど世界を舞台にしたビジネスに従事。2年半前に日本に帰国し、Synspectiveに入社)

Eさん/エンジニア(東北大学を卒業~修士を取得。大学院時代の半分は、ワシントン大学で研究活動を行う。 東北大学在学中から人工衛星を使って地球を観測する研究に従事。この研究を活かせる職場を探している中でSynspectiveと出会い新卒入社)

Synspectiveってどんな会社なの?

急成長中の業界! そもそも「宇宙ベンチャー」って?

Nさん/人事担当:宇宙産業は、「官から民へ」と移行しており、急成長中の業界。これから数十年は、更なる成長が期待されています。民間でも宇宙ビジネスがスタートできる時代が来たため、世界中で宇宙系のスタートアップが増えています。実際に、2020年で46兆円の産業規模は、2040年には300兆円にまで膨れ上がると予測されています。

このように、宇宙は遠いですが、宇宙ビジネスは身近になってきているんです。実際に、Synspectiveは2018年2月22日に創業し、現在5年目の会社ですが、200億円の資金調達を行いました。

このように、宇宙は遠いですが、宇宙ビジネスは身近になってきているんです。実際に、Synspectiveは2018年2月22日に創業し、現在5年目の会社ですが、200億円の資金調達を行いました。

Synspectiveでは、どんな宇宙ビジネスをしていますか?

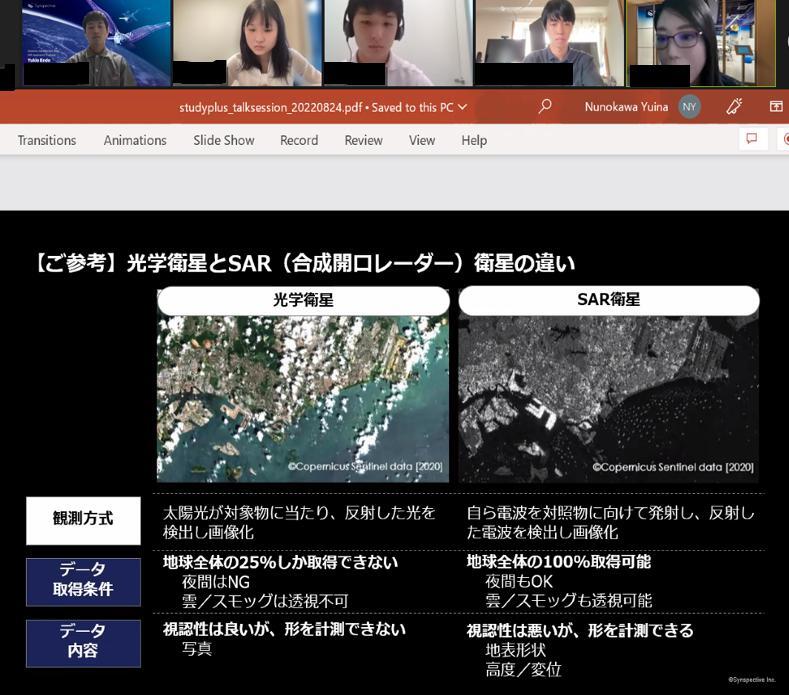

Nさん/人事担当:「新たなデータとテクノロジーによって人の可能性を拡げ、着実に進歩するための『学習する世界』を作る」をミッションに、ビジネスを展開しています。具体的には、小型SAR衛星を開発、運用し、衛星データを提供するとともに、衛星データを活用したソリューションサービスを提供しています。約170人の従業員が在籍していますが、31%は外国籍(約26カ国)のメンバーになっています。もちろん公用語は英語です。日本国内のお客様もいますが、海外のお客様も多いです。宇宙には国境がないので、グローバルでビジネスをしています。

Mさん:この先はどこを目指していますか?最終的な目的はどうなりますか?

Nさん/人事担当:現在は、衛星を2つ持っており、3つ目を年内に打ち上げる予定です。来年には計6機が稼働している状態を目指します。6機所有していれば、世界を日次観測できる状態になります。最終的に目指すのは30機で、毎日世界中を2時間毎に撮れる状態を目指しています。この衛星によるデータを解析し、わかりやすいデータにして、お客様に提供していきます。例えば、地震や津波の被害が起きて、どこへ救助にいけばいいのかがすぐ判断ができるようなデータが提供できます。

最終的には、色々なデータを組み合わせて学んでいく状態をつくりたいです。今は、まだデータが無いところも多いです。データが無いと正しい判断ができません。先ずはデータを届け、解析。学びながらステップアップしてく組織から社会~世界を目指しています。

Nさん/人事担当:現在は、衛星を2つ持っており、3つ目を年内に打ち上げる予定です。来年には計6機が稼働している状態を目指します。6機所有していれば、世界を日次観測できる状態になります。最終的に目指すのは30機で、毎日世界中を2時間毎に撮れる状態を目指しています。この衛星によるデータを解析し、わかりやすいデータにして、お客様に提供していきます。例えば、地震や津波の被害が起きて、どこへ救助にいけばいいのかがすぐ判断ができるようなデータが提供できます。

最終的には、色々なデータを組み合わせて学んでいく状態をつくりたいです。今は、まだデータが無いところも多いです。データが無いと正しい判断ができません。先ずはデータを届け、解析。学びながらステップアップしてく組織から社会~世界を目指しています。

Synspectiveでの仕事内容を教えてください。

Eさん/エンジニア:Synspectiveでは自社で製造した衛星から画像を取得していますが、私はそのデータを解析する仕事をしています。これらのデータを用いると、ミリ単位での地盤変動モニタリングが可能になります。森林の影響や山間部で起きた雪崩の検出などが可能になる「Land Displacement Monitoring(ランド・ディスプレイスメント・モニタリング)」というサービスを提供しています。

どのお客様にどの解析の方法を提供すればいいのか?どこを優先すればいいか?など、チームのメンバーと相談しながら進めます。どのアルゴリズムを採用するか決める人、アルゴリズムを書く人など、様々なチームメンバーと協力してプログラミングをしていく作業になります。お客様が満足するアルゴリズムを開発して届けて、フィードバックをもらって改善していく。このループを回し、自分たちのランドディスプレイスメントモニタリングをアップデートしていくのが仕事です。

どのお客様にどの解析の方法を提供すればいいのか?どこを優先すればいいか?など、チームのメンバーと相談しながら進めます。どのアルゴリズムを採用するか決める人、アルゴリズムを書く人など、様々なチームメンバーと協力してプログラミングをしていく作業になります。お客様が満足するアルゴリズムを開発して届けて、フィードバックをもらって改善していく。このループを回し、自分たちのランドディスプレイスメントモニタリングをアップデートしていくのが仕事です。

仕事を進める上で重要なポイントは?

Eさん/エンジニア:一つのプロダクトを一人の力で作るのは不可能に近いです。計画を立ててプログラミング~チェックする。といった流れでチームワークが重要になってきます。私は学生時代から人工衛星の画像を見てきたので、その知識があって画像の分析が得意。その部分を担当しています。計算コストの最適化や、実際に処理に係る時間を短縮する等は得意じゃないので、他メンバーに手伝ってもらっていて、チーム連携が重要です。

Synspectiveが求める人材について、どんな人を求めていますか?

Nさん/人事担当:

① ゼロベース思考で柔軟に考えられる人

色々なことを総合的に考えて自分でアイデアを出し、提案してくれる人と一緒に働きたいです。また、無いものを生み出せる人、新しく物事を考えられる人には向いていると思います。

② フレキシブルに働ける

「コレに興味があるからコレしかやらない」という人よりも、一つのことだけではなく、色々なことに興味を持ってたくさん経験したい人、また、それを自分で勝ち取っていきたい人に来て欲しいです。

③ 自分で調べて自分で考えをまとめて、自分で問題に対しての解決方法を持ってきてくれる人

④ ビジネスレベルの英語が話せる人

Synspective HPはコチラ

① ゼロベース思考で柔軟に考えられる人

色々なことを総合的に考えて自分でアイデアを出し、提案してくれる人と一緒に働きたいです。また、無いものを生み出せる人、新しく物事を考えられる人には向いていると思います。

② フレキシブルに働ける

「コレに興味があるからコレしかやらない」という人よりも、一つのことだけではなく、色々なことに興味を持ってたくさん経験したい人、また、それを自分で勝ち取っていきたい人に来て欲しいです。

③ 自分で調べて自分で考えをまとめて、自分で問題に対しての解決方法を持ってきてくれる人

④ ビジネスレベルの英語が話せる人

Synspective HPはコチラ

キャリアについて

学生時代に経験したことで社会人になって活かされたことは?

Eさん/エンジニア:大学時代は、色々な授業に出るのが好きで、文化人類学や最適化理論なども履修していました。特に面白いと感じたのがプログラミングです。課題をやっていても苦にならないし、授業で話もスッと自分の中に入ってきました。

学部の時からプログラミングをやっていたので、研究室選びでもプログラミングを使用した衛星画像解析に強い興味を持ちました。

Mくん:学生時代に学んでいたプログラミング言語を仕事でも活かすことはできますか?

Eさん/エンジニア:今の業務で使用しているプログラミング言語は、学生時代に使っていたものとは違いますが、楽しいと思えて学ぶことができた経験が、社会人になっても活きています。大学生活はどんなことに興味があるのかを見極める時期。専門に縛られず、色々な学問に興味を持って欲しいです。

Nさん/人事担当:アメリカの大学では、衛星の画像解析をやっていたので、もちろんキャリアの役に立っています。

ただ、それ以外の部分で学ぶことが多かったです。

Uくん:海外の大学に進学して今に活きていることはありますか?

Nさん/人事担当:お金がなかったので、明確な目標を決めて、そこに向けて計画を立ててアクションを取りました。学業と掛け持ちで、アルバイトやインターンで生活を繋いでいきました。プランニングをしてアクションをしていくという仕事の基本やスケジュール管理は、この経験が活きています。

Mさん:思考法を身に付けたり、プランニングをして行動していくのは何事においても大切だと感じました。それは、必要性に迫られて始めたのか?外的要因でできるようになったのか?内的に試行錯誤しながら身に付けたのかが知りたいです。

Eさん/エンジニア:難しいところで、人によってタイプがあると思います。外的要因で上手くいく人は、期日までに達成できるように目標を定めて、ロジックを組み立てていくやり方。逆に、周りに縛られず、好きなものを好きなようにやるのが合っている人もいます。大学生のうちに、自分がどのタイプかを探るのが大切だと思います。

Nさん/人事担当:優先順位をはっきりさせることだと思います。私の場合は、親に迷惑をかけず卒業する。だから自分でプランニングをしました。

学部の時からプログラミングをやっていたので、研究室選びでもプログラミングを使用した衛星画像解析に強い興味を持ちました。

Mくん:学生時代に学んでいたプログラミング言語を仕事でも活かすことはできますか?

Eさん/エンジニア:今の業務で使用しているプログラミング言語は、学生時代に使っていたものとは違いますが、楽しいと思えて学ぶことができた経験が、社会人になっても活きています。大学生活はどんなことに興味があるのかを見極める時期。専門に縛られず、色々な学問に興味を持って欲しいです。

Nさん/人事担当:アメリカの大学では、衛星の画像解析をやっていたので、もちろんキャリアの役に立っています。

ただ、それ以外の部分で学ぶことが多かったです。

Uくん:海外の大学に進学して今に活きていることはありますか?

Nさん/人事担当:お金がなかったので、明確な目標を決めて、そこに向けて計画を立ててアクションを取りました。学業と掛け持ちで、アルバイトやインターンで生活を繋いでいきました。プランニングをしてアクションをしていくという仕事の基本やスケジュール管理は、この経験が活きています。

Mさん:思考法を身に付けたり、プランニングをして行動していくのは何事においても大切だと感じました。それは、必要性に迫られて始めたのか?外的要因でできるようになったのか?内的に試行錯誤しながら身に付けたのかが知りたいです。

Eさん/エンジニア:難しいところで、人によってタイプがあると思います。外的要因で上手くいく人は、期日までに達成できるように目標を定めて、ロジックを組み立てていくやり方。逆に、周りに縛られず、好きなものを好きなようにやるのが合っている人もいます。大学生のうちに、自分がどのタイプかを探るのが大切だと思います。

Nさん/人事担当:優先順位をはっきりさせることだと思います。私の場合は、親に迷惑をかけず卒業する。だから自分でプランニングをしました。

社会人になって考えや価値観は変わりましたか?

Eさん/エンジニア:大学時代に考えていた社会人の生活と、実際に社会人になった今の生活は違っています。自分と異なるバックグラウンドを持つ人と働く機会が増えます。Synspectiveでも、営業、プログラミングを書いてプロセスを速くする人、人工衛星をつくる人など多種多様です。

キャリアの考え方が色々あるので、キャリアの選択肢、物事の考え方が拡がりました。入社前は、画像の解析で仕事をしたいとだけなんとなく考えていましたが、色々な人と関わることでエンジニアとして見ていたものの解像度が広がり、エンジニアとしてのキャリアプランニングについての具体的な計画を立てられるようになりました。

Nさん/人事担当:「物事を考える基準」が変わりました。学生はお金を払って教えてもらっている。社会人は、お金をもらって価値を提供する。逆の立場になります。受け取り側は、自己中心的に考えられますが、ビジネスとして価値を提供する側としては、相手目線で物事を考えて、相手のニーズに応えないとお金になりません。他者視点で考えることの重要性に気づかされました。

キャリアの考え方が色々あるので、キャリアの選択肢、物事の考え方が拡がりました。入社前は、画像の解析で仕事をしたいとだけなんとなく考えていましたが、色々な人と関わることでエンジニアとして見ていたものの解像度が広がり、エンジニアとしてのキャリアプランニングについての具体的な計画を立てられるようになりました。

Nさん/人事担当:「物事を考える基準」が変わりました。学生はお金を払って教えてもらっている。社会人は、お金をもらって価値を提供する。逆の立場になります。受け取り側は、自己中心的に考えられますが、ビジネスとして価値を提供する側としては、相手目線で物事を考えて、相手のニーズに応えないとお金になりません。他者視点で考えることの重要性に気づかされました。

今大学生に戻れるならやっておけば良かったことはありますか?

Eさん/エンジニア:学生は、何といっても自分のコミュニティを広げやすいところが魅力。例えば研究活動で得られた外部のネットワークで関わった人と話すことで視野が広がります。社会人になると、会社のコミュニティがメインになりがちなので、外でコミュニティを広げていくのが難しいです。もう少し色々なコミュニティに入っておけば良かったです。

Nさん/人事担当:時間も責任範囲も狭い学生の間に、色々な経験をして柔軟に対応できる頭をつくることが大事だと思います。やっておけばよかったのは、フレームワーク、思考力、仮説力、ロジカルシンキングなど、社会人に必要な思考法です。学生の時に意識していなく社会人になって苦労をしたので、やっておけばよかったと思っています。

Nさん/人事担当:時間も責任範囲も狭い学生の間に、色々な経験をして柔軟に対応できる頭をつくることが大事だと思います。やっておけばよかったのは、フレームワーク、思考力、仮説力、ロジカルシンキングなど、社会人に必要な思考法です。学生の時に意識していなく社会人になって苦労をしたので、やっておけばよかったと思っています。

セッションを感じたことは?

Mくん:自分のことをよく知るのが大切だと感じました。自分の長所短所を把握しないとチームワークに影響する。プログラミングでは問題を把握できても、解決方法が手探り状態です。有効な方法はありますか?

Eさん/エンジニア:プログラミングの知識を増やし、自分の使える技術を高めることはもちろん大切です。ただ、「何でこの問題を解かないといけないのか?」を考えてみるのもいいでしょう。お客様から「この問題を解いて欲しいと」言われても、問題に取り掛かる前に、なぜその問題を解かないといけないのか?を突き詰めてみると別のところで解決できることもあります。上位の視点から物事を考えると、簡単なアプローチが見つかることもあります。問題の本質に迫り、突き詰めることも大事になってきます。

Mさん:宇宙産業以外の話も聞けて大変ためになりました。今親元から離れて、企業からも拘束されていない状況なので、もっと活かしていかないといけないと感じました。一つお伺いしたいのは、宇宙産業自体は伸びているけど、私の今後のいきたいキャリア分野は、衰退しています。専攻していた分野が成長している段階でなくてもそこに進みましたか?

Nさん/人事担当:私が衛星の画像を勉強していた時代は、可能性がどこにあるかわからない時代でした。でもそれが面白く感じて信じていたので、自分を信じて進みました。今見えている点は一つだけど、深堀すると広がっていくもの。衛星画像だけでは小さいけど、今、Synspectiveで広がっています。

また、昔は一つの職についたらキャリアを変えることはなかったかもしれませんが、今はそういった時代ではありません。私もエンジニアから人事にジョブチェンジをしました。前の経験を活かしながら、自分の興味が変わった時に次の業界にいける時代です。

Mさん:この道を貫いていこうと思えました。ありがとうございました!

Uくん:海外の大学に進学するので、とても参考になりました。ありがとうございました!

Eさん/エンジニア:プログラミングの知識を増やし、自分の使える技術を高めることはもちろん大切です。ただ、「何でこの問題を解かないといけないのか?」を考えてみるのもいいでしょう。お客様から「この問題を解いて欲しいと」言われても、問題に取り掛かる前に、なぜその問題を解かないといけないのか?を突き詰めてみると別のところで解決できることもあります。上位の視点から物事を考えると、簡単なアプローチが見つかることもあります。問題の本質に迫り、突き詰めることも大事になってきます。

Mさん:宇宙産業以外の話も聞けて大変ためになりました。今親元から離れて、企業からも拘束されていない状況なので、もっと活かしていかないといけないと感じました。一つお伺いしたいのは、宇宙産業自体は伸びているけど、私の今後のいきたいキャリア分野は、衰退しています。専攻していた分野が成長している段階でなくてもそこに進みましたか?

Nさん/人事担当:私が衛星の画像を勉強していた時代は、可能性がどこにあるかわからない時代でした。でもそれが面白く感じて信じていたので、自分を信じて進みました。今見えている点は一つだけど、深堀すると広がっていくもの。衛星画像だけでは小さいけど、今、Synspectiveで広がっています。

また、昔は一つの職についたらキャリアを変えることはなかったかもしれませんが、今はそういった時代ではありません。私もエンジニアから人事にジョブチェンジをしました。前の経験を活かしながら、自分の興味が変わった時に次の業界にいける時代です。

Mさん:この道を貫いていこうと思えました。ありがとうございました!

Uくん:海外の大学に進学するので、とても参考になりました。ありがとうございました!

おわりに

宇宙ベンチャーという急成長中のビジネスで働く先輩のリアルな声は、みなさんの背中を押してくれたのではないでしょうか。学生の時代は、自分の興味を突き詰める事が出来る貴重な時間。自分の可能性を狭めず、色々なことに挑戦してみてください!