小型レーシングカーづくりに挑戦する「HIT Formula Project」。最高100万円が支給される学生自主企画プログラム『HITチャレンジ制度』のバックアップを受け、毎年開催される「学生フォーミュラ日本大会」に向けて活動に取り組んでいます。自分たちが開発した車が大会で颯爽と走ることをイメージしながら、20名のメンバーで一つの夢を追う学生生活や活動を通して得たことなどについて、代表の松本理希さんに聞きました。

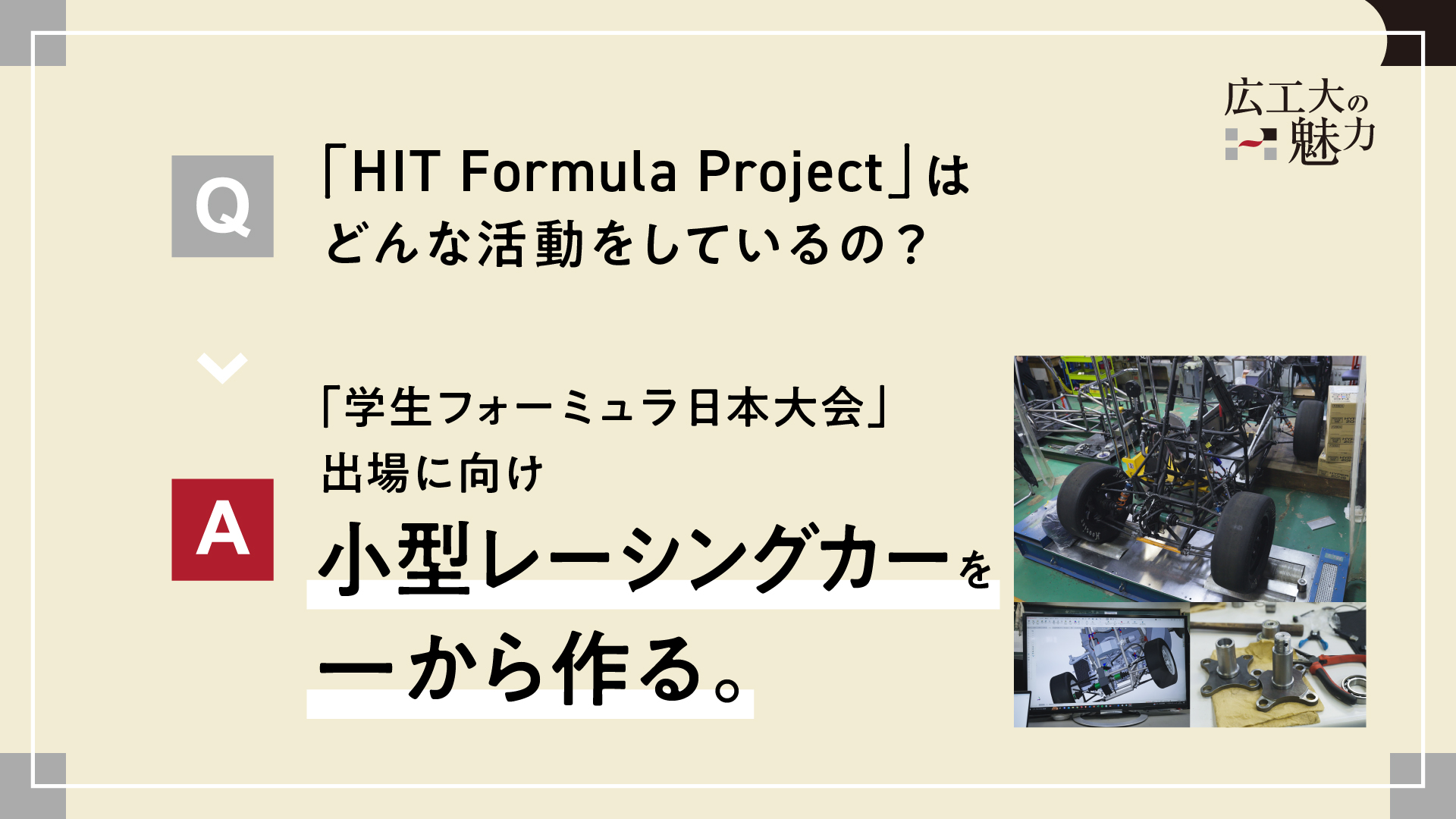

「フォーミュラカー」と呼ばれる、タイヤと運転席が剥き出しになっている一人乗りのレーシングカーを一から作っています。毎年開催される「学生フォーミュラ日本大会」への出場を目指して活動しています。この大会では、車の走行性能に加えて、デザイン性やコスト、プレゼンテーションなど、ものづくりの総合力を競い合います。

一からというのには理由があって、実は大会で使用する車のルールが毎年変わるため、そのルールに合わせた車を作らなければならないのです。大会が終わったら、次の年の車の企画を始め、12月くらいまでの間にパソコンを使って車両のモデルを作成し、年明けから3月半ばぐらいまでの間で製作します。その後、4月くらいから走行テストを始め、その結果を見て、調整や改善を重ねていきます。審査書類を作ったり、ドライバーは体力や運転技術を高めたり、車を作る以外にもいろいろすることがあります。

最も大きな魅力は、実際にものづくりをする経験を積んで、知識や技術を身に付けられる点です。企業との関わりがとても強く、「学生フォーミュラ日本大会」は工業系の大学の学生がものづくりの知識や技術などを発揮する場になっていて、出場した学生の中からたくさんの技術者が生まれているそうです。この活動経験は就職に有利で、工業系の大手メーカーなど、特に機械設計業界には強いです。先輩たちの就活結果を見ても、大学内のサークルや部活のなかでは最強レベルの勢いがあると言ってもいいのではないでしょうか。

製作の過程で次々に出てくる課題にメンバーみんなで取り組むから、自然と強い友情が生まれるし、他の大学との連携や交流もあり、人とのつながりが豊かなのも魅力です。

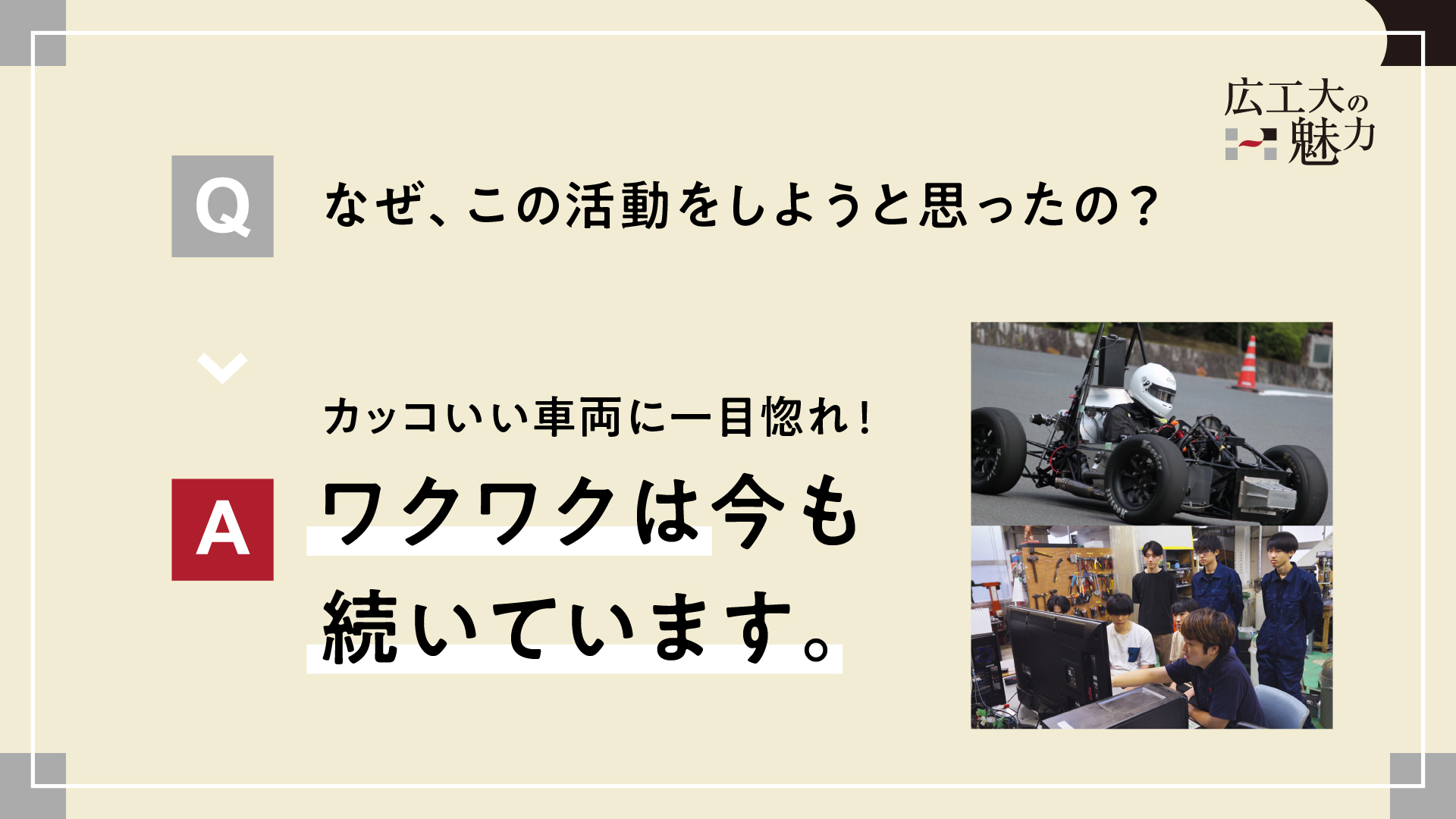

新入生歓迎イベントで、「HIT Formula Project」が作った小型レーシングカーを見て、そのカッコ良さに目を奪われ、学生が一から自作しているっていうことに惹かれました。もともと、広島工業大学に進学したのは、ものづくりをやりたかったからで、このプロジェクトは絶好の機会だと思いました。その場で参加を即決しました。

計画通りに進まないことが多く、苦しいことが99%と言っていいくらいだけど、出来上がったときは「楽しい!楽しい!」ってなりますし、大会で走ることを思い浮かべるとワクワクもします。ものを形にしていくことで味わう達成感とチームワークの力を体験するのがたまらなくて、続けています。

一番印象に残っているのは2023年度の「学生フォーミュラ日本大会」です。車両の完成を証明する動画提出が間に合わなくて、大会で走ることができませんでした。69チーム中の55位という悔いの残る結果でしたが、それが今年の活動のエネルギーになっていて、「今年は走るぞ!全種目完走するぞ!」という強い気持ちで1年間頑張ってきました。

他の大学との交流も印象深いです。昨年2月には、「学生フォーミュラ」で韓国トップクラスの国民大学校とも交流しました。まず彼らが日本に来て1週間、その後、こちらが韓国へ行って1週間というスケジュールで、テーマを決めて技術を高めるための活動に一緒に取り組みました。世界でトレンドの設計技術を学べたし、文化交流もでき、とてもいい経験になりました。

自動車メーカーはだいたい5年くらいかけてモデルチェンジをしますが、僕たちは車両の企画から始めて1年で製作します。走行テストを行う期間も必要なので、走る状態の車を作るまでに使えるのは半年ほどです。限られた時間で、耐久性や安全性といった性能を追求し、コスト面も考えて車を作ります。出来上がった車のカッコ良さを見てほしいし、その車を1年間で作ったことが自慢です。

2023年度の「学生フォーミュラ日本大会」のコスト審査で歴代最高位の20位でした。「HIT Formula Project」は2024年度で17年目を迎えたのですが、チーム発足以来最多の20人で活動をしています。これらは、これまでの活動の成果だと思っています。

おわりに

松本さんのインタビューはいかがでしたか? 興味を持った方はぜひ広島工業大学について調べてみてくださいね!