はじめに

「中国文学」と聞くと、どんなイメージが浮かびますか? もしかしたら、難しそうな漢字が並んだ古典や、「三国志」のような歴史物語を思い浮かべる人もいるかもしれませんね。でも、それは中国文学のほんの一部。実は、何千年も続く中国の壮大な歴史の中で、言葉がどのように人々の思いや時代を映し出してきたのかを探求できる、奥深くロマンあふれる世界が広がっているんです。その中には、中国文化の奥深さに触れることで、知的好奇心を刺激し、新たな発見をもたらす魅力がきっと見つかるはずです。今回は、あなたのまだ知らない中国文学の魅力をたっぷりご紹介します。

イメージを変える! 中国文学の学びの深さ

「中国文学って、漢文ばっかり読むんでしょ?」中国文学の学びは、単に漢文を読むことだけではありません。古代から現代まで、脈々と受け継がれてきた中国のことば、歴史、思想、文化を、じっくりと、幅広く学ぶことができる学問です。実用的な中国語の習得に焦点を当てる学びとは異なり、この分野では中国の古典を通してその思想や背景を深く理解し、現代につながる文化そのものへの深い造詣を育むことを目指します。

大東文化大学 中国文学科で拓く、多彩な学びと魅力

大東文化大学の文学部 中国文学科では、皆さんの中国文学への探求心を深く満たすための充実した学びが用意されています。

中文を選ぶ3つの理由

1.日本でも珍しい! 中国文化を多角的に学べる!

文学だけでなく、哲学、歴史、中国宗教(仏教を含む)や現代中国語、書道芸術まで、中国文化を幅広く深く学ぶことができます。これにより、中国人の精神的な背景にある伝統文化への理解を深め、柔軟な発想を養うことが可能です。さらに、日本文学科や書道学科など、他学科の講義も条件付きで受講でき、学びの領域を広げられます。

2. 卒業生の3人に1人が教員免許を取得する!

漢文や中国語と並行して書道を学ぶカリキュラムがあるため、将来、国語の先生だけでなく、書道の先生を目指すこともできます。演習科目も盛んに行われており、 現場で求められる実践的な指導力を身につけることが可能です。

3.語学力を本気で伸ばすための環境!

実践的な中国語のコミュニケーション能力を高めることができます。語学検定の全額助成や、より高いレベルを目指す「強化クラス制度」も整っており、本気で語学力を伸ばしたい方に最適な環境です。中国や台湾の大学との提携による留学プログラムや学科独自の奨学金留学制度も利用可能です。

大東文化大学 中国文学科の卒業論文のテーマは無限大で、皆さんの興味に基づいた柔軟な設定が可能です。堅苦しく考える必要はありません。例えば、『キングダム』や『薬屋のひとりごと』といった現代の作品と中国文化の関連性、書聖・王羲之の真跡の謎、孟子の教えが現代に通じるか、あるいは『三国志』の作戦や「遠慮」という言葉の本来の意味など、日ごろ抱く疑問や興味がそのまま卒論のテーマになり得ます。

中文を選ぶ3つの理由

1.日本でも珍しい! 中国文化を多角的に学べる!

文学だけでなく、哲学、歴史、中国宗教(仏教を含む)や現代中国語、書道芸術まで、中国文化を幅広く深く学ぶことができます。これにより、中国人の精神的な背景にある伝統文化への理解を深め、柔軟な発想を養うことが可能です。さらに、日本文学科や書道学科など、他学科の講義も条件付きで受講でき、学びの領域を広げられます。

2. 卒業生の3人に1人が教員免許を取得する!

漢文や中国語と並行して書道を学ぶカリキュラムがあるため、将来、国語の先生だけでなく、書道の先生を目指すこともできます。演習科目も盛んに行われており、 現場で求められる実践的な指導力を身につけることが可能です。

3.語学力を本気で伸ばすための環境!

実践的な中国語のコミュニケーション能力を高めることができます。語学検定の全額助成や、より高いレベルを目指す「強化クラス制度」も整っており、本気で語学力を伸ばしたい方に最適な環境です。中国や台湾の大学との提携による留学プログラムや学科独自の奨学金留学制度も利用可能です。

大東文化大学 中国文学科の卒業論文のテーマは無限大で、皆さんの興味に基づいた柔軟な設定が可能です。堅苦しく考える必要はありません。例えば、『キングダム』や『薬屋のひとりごと』といった現代の作品と中国文化の関連性、書聖・王羲之の真跡の謎、孟子の教えが現代に通じるか、あるいは『三国志』の作戦や「遠慮」という言葉の本来の意味など、日ごろ抱く疑問や興味がそのまま卒論のテーマになり得ます。

探求を深めるプログラムと卒業研究の可能性

大東文化大学では、大学での学びを高校生のうちから深く体験できる「課題探究プログラム」を今年度から15学科に拡大して実施しています。中国文学科もこのプログラムの対象学科です。プログラムを修了した参加者には「修了証」が交付され、大東文化大学の総合型選抜などの年内入試の際に提出することで小論文や自己推薦書の特典を得ることも可能です。

中国文学科の探究プログラムでは、8月21日と8月22日にそれぞれ2つのテーマが設定されています。 8月21日、8月22日のそれぞれのプログラムを修了することによって「修了証」が発行されます。2日間参加することも可能です。

テーマ①「誰にも言えない道(タオ)のはなし」は、髙橋 睦美先生が担当し、中世の思想(儒家、道家、仏教)を研究領域としています。道家思想に属する老子と荘子の思想を身近な出来事と結び付けて学び、グループワークを通して探究します。

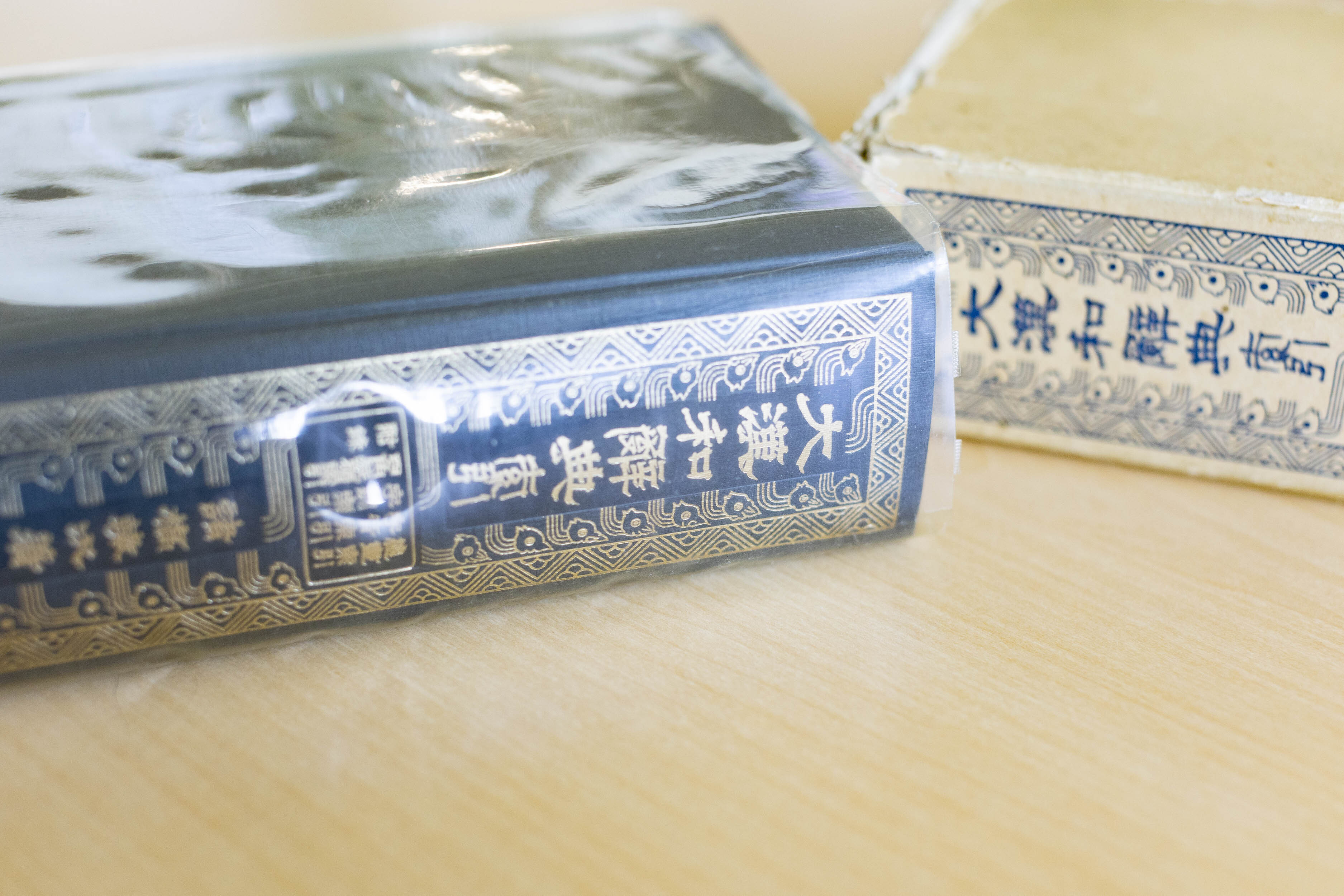

テーマ②「謎解き!蘭亭序」は、亀澤 孝幸先生が担当し、中国書道史・書論を研究領域としています。書道史上最高傑作とされる王羲之の《蘭亭序》の模本を比較し、それぞれの特徴や由来を探究し、実際に臨書を通して書法の違いを表現します。

詳しい情報は、こちらからご確認ください。

中国文学科の探究プログラムでは、8月21日と8月22日にそれぞれ2つのテーマが設定されています。 8月21日、8月22日のそれぞれのプログラムを修了することによって「修了証」が発行されます。2日間参加することも可能です。

テーマ①「誰にも言えない道(タオ)のはなし」は、髙橋 睦美先生が担当し、中世の思想(儒家、道家、仏教)を研究領域としています。道家思想に属する老子と荘子の思想を身近な出来事と結び付けて学び、グループワークを通して探究します。

テーマ②「謎解き!蘭亭序」は、亀澤 孝幸先生が担当し、中国書道史・書論を研究領域としています。書道史上最高傑作とされる王羲之の《蘭亭序》の模本を比較し、それぞれの特徴や由来を探究し、実際に臨書を通して書法の違いを表現します。

詳しい情報は、こちらからご確認ください。

おわりに

「中国文学」は、一見難しそうに見えて、実はとても奥深く、面白い学問です。大東文化大学 中国文学科では、漢文訓読、中国語、書道、そして約7万冊もの膨大な漢籍に触れることを通して、言葉、文化、歴史をバランスよく学ぶことができます。

この学びは、将来の多様な選択肢を広げ、社会で役立つ「武器」となり、皆さんが「スペシャルな人材」になるための基盤を築きます。

大東文化大学 中国文学科の雰囲気や学びをもっと知りたい方には、夏休み期間中に複数日程予定されているオープンキャンパスへの参加がおすすめです。実際の授業の雰囲気を体験したり、在学生や先生方と直接話したりできる貴重な機会ですので、ぜひ一度、足を運んでみてください。

この学びは、将来の多様な選択肢を広げ、社会で役立つ「武器」となり、皆さんが「スペシャルな人材」になるための基盤を築きます。

大東文化大学 中国文学科の雰囲気や学びをもっと知りたい方には、夏休み期間中に複数日程予定されているオープンキャンパスへの参加がおすすめです。実際の授業の雰囲気を体験したり、在学生や先生方と直接話したりできる貴重な機会ですので、ぜひ一度、足を運んでみてください。