この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。内容が古くなっているのでご注意ください。

はじめに

いくら入念に準備をしてきても、合否を決めるのは受験当日の試験の出来次第。学力が身についていても、体調不良や当日の集中力次第では結果が伴わないこともあります。

今回は受験本番直前に体調を崩しながら、本命に見事合格した先輩の体験談です。

◆出題傾向を自分の頭に染み込ませ、一橋大学の問題形式に慣れる

第一志望の一橋大学はセンター試験の配点が低く、逆に二次試験の配点がとても高かったので、秋はほとんどの時間を二次試験の対策に力を注ぎました。

夏までにスタディサプリや問題集を利用していろいろなタイプの問題に触れ、基礎は固まってきていたので、秋以降は英語、国語、数学に関しては一橋大学の15ヵ年(難関校過去問シリーズ)を使って過去問を解き進めていきました。

日本史は夏までに通史を終わらせていたのですが、一橋大学の日本史は難易度が高かったので、まずは論述用の問題集で論述に慣れることから始めました。

―その勉強に重点を置いたのはなぜですか。

一橋大学の二次試験の問題はクセの強い、独特の出題が多いと聞いていたので、早いうちから過去問に触れて、そういった出題に慣れておくのがいいだろうと思ったからです。

また、一橋の日本史の二次試験の問題は初見で解けるようなものではないとわかっていました。

がむしゃらに解こうとしても自信をなくすだけなので、まずはしっかりと基礎を固めないといけないと思っていました。

はい。早くから過去問演習を始めたことで、本番までに全教科15年分以上の過去問に触れることができたので、試験当日に問題に動揺するようなことは、まったくありませんでした。

傾向を分析するというよりも、傾向を自分の頭に染み込ませることで、一橋の問題形式に慣れることができたのだと思います。

日本史は特に出題に顕著な傾向があり、本番で論述した解答はほとんどが過去問演習で解いた経験のあるものばかりでした。

―秋の受験勉強を振り返って、こうすればよかったと思う点を教えてください。

センター対策です。駿台実戦模試と河合塾オープン模試の日程に間に合うように入試形式に慣れていったのですが、スキマ時間などを上手く活用して、センター対策をしていれば、もう少し安心してセンター試験に臨めたと思っています。

◆本命試験直前の体調不良も、これまでの頑張りを信じて焦らず回復に専念

東京に進学することに決めていたので、私立も東京で受験することになりました。

結果、できるだけ入試日程を近くで固めたいと思うあまりに、5日間連続受験というスケジュールに!出願した段階では、自分には体力があるから大丈夫だろうと過信していました。

実際に5日間試験を受け続けると、さすがに心身ともに疲れきってしまい、自宅に帰ってから体調を崩してしまったんです。

熱も出て机に向かうこともできなくなったので、このままでは本命の国公立受験までに体調が戻らないのでは、という焦りと後悔の念に駆られました。

本命の国立大学の入試直前期に体調を崩して、本腰を入れて勉強できないことはとても不安でしたが、「自分はこれまで毎日コツコツと勉強してきたので大丈夫だ」「自分は体力を限界まで使ったんだ」と言い聞かせることで焦りが収まりました。

横になっていてもできる英単語や日本史の知識の復習などをして、体調が万全でなくても時間を有効に使うことができたので心にゆとりができましたね。

また、Studyplusのタイムラインで体調を崩して熱があることを知らせると、友人たちから「頑張って治して」とメッセージをもらえて、とても勇気づけられたことで、なんとかすべての受験を終えることができました。

◆Studyplus上で受けた共感やコメントが心の支えに

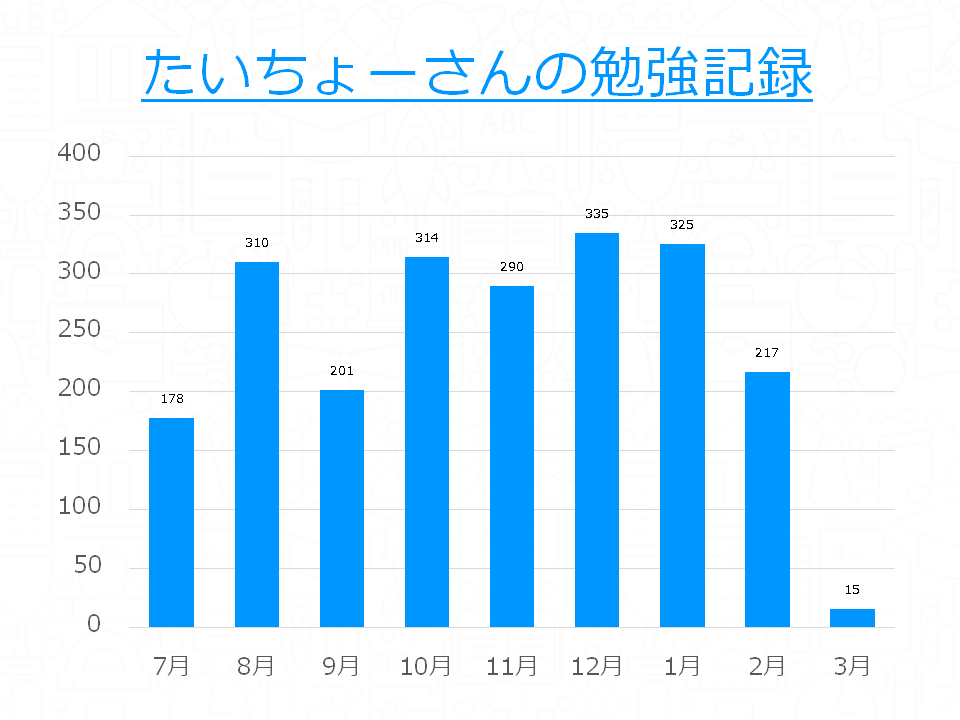

高校3年の7月中頃から、クラスの友人が何人か利用していたので、友人と勉強時間を競うことでモチベーションを向上させるためにはじめました。

勉強をしたら、たとえ数分であっても細かく記録しました。毎日の勉強の中で、「ここまでやったら記録しよう」と決めて勉強することで、ダラダラせずに勉強し続けられました。

志望校が同じユーザーの勉強記録も見ることができるので、自分の勉強の計画を立てる際に、他の受験生が何を勉強しているのかも把握できました。

また、模試の成績も記録することで、自分の科目ごとの成績の上がり下がりを可視化していました。

新しい参考書を買ったときは、すぐにStudyplusで教材検索して登録し、科目の分類や勉強中/スタンバイの設定をして、自分が今どの教科でどのような教材を使っているのかを一覧できるようにさせて、学習進度の把握に役立てました。

勉強時間を毎日細かく記録することで、自分が勉強した時間が数字やグラフになって目に見えるので、自信になりました。

タイムラインには友人の勉強記録も流れてくるので、刺激になりました。参考書を登録すると自分がその教材でどれくらいの時間学習したかがわかるので、自分の勉強のバランスを把握することができました。

また、1週間の目標を設定することで、塾や予備校に通わなくても、やる気を落とさずに勉強を続けられました。勉強記録と一緒にその勉強に関するひとことを加えて記録すると、友人から共感してもらえたり、コメントがもらえたりして心強かったです。