この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。内容が古くなっているのでご注意ください。

はじめに

<スタプラ×アウトプット大全vol.2>

参考書をたくさん読んで必死に勉強しているのに、ちっとも頭に入って来ない、せっかく覚えたことをすぐ忘れてしまう…。そんな人はもしかしたら「インプット」ばかりになっていて「アウトプット」が足りていないのかもしれません。

勉強でいうなら、教科書を読むのがインプット。問題集を解く、テストを受けるのがアウトプットです。「最も理想的なのはインプット3:アウトプット7の割合」だと、アウトプットの専門家で精神科医の樺沢紫苑先生は言います。書籍「学びを結果に変える アウトプット大全」の中から「受験生に最も効果的な勉強法」についてご紹介します。

■人に説明するのは最高の勉強法

人に説明することは、アウトプット力を鍛える恰好のトレーニングになります。さらに、説明することによって、 圧倒的に記憶に残りやすくなります。

たとえば、三角形の面積の公式は「底辺× 高さ÷ 2」ですが、「なぜ底辺×高さ÷ 2 なのか説明してください」 といわれたら、小学生レベルの問題ですが、 意外と難しいですよね。

「まず、三角形を含む長方形を書きます。三角形の頂点から垂直に線を下ろします。そうすると、左側と右側 に面積の等しい三角形が 2 つあらわれました。だから、長方形の面積『底辺×高さ』を 2 で割ると三角形の面積になるのです」

このように説明できると、三角形の面積の公式は絶対に忘れないでしょう。

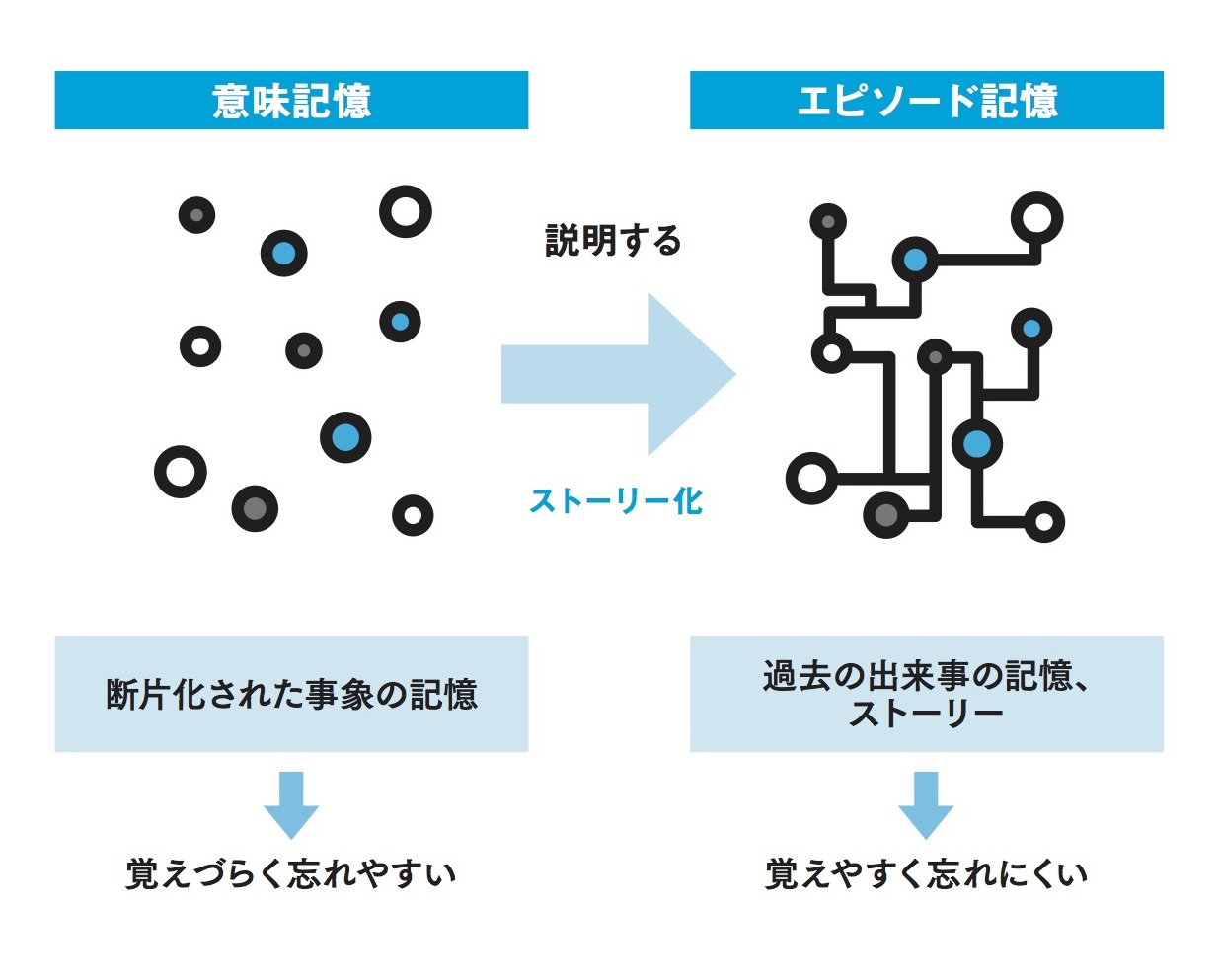

説明によって、「意味記憶」が「エピソード記憶」に変換されるので、圧倒的に記憶に残りやすくなります。「意味記憶」というのは、英単語「apple =りんご」の組み合わせのように、関連性の薄い組み合わせのこと。「エピソード記憶」というのは過去にあった出来事や体験、つまり物語、ストーリーとしての記憶です。「意味記憶」は覚えづらく忘れやすい、「エピソード記憶」は覚えやすく忘れにくいという特徴があります。

■教科書や参考書は書き込みやアンダーラインを引こう

あなたは読書をするとき、本にアンダーラインを引いたり、気付きを余白に書き込んだりする「書き込み派」ですか?それとも、書き込みせずに「きれいに読む派」ですか?私は「書き込み」派です。本を読みながら気付いたことをなんでも書き込んでいきます。マーカーを片手に、重要な部分にアンダーラインを引いていくのです。参考書や教科書などを読むときにも、書き込みをしながら読むことをおすすめします。なぜならば、書き込むことで内容の理解が圧倒的に深まり、記憶にも残りやすくなるからです。

「読む」というのはインプットです。ただ「読む」だけでは、 記憶に残りづらく、数カ月するとほとんど忘れてしまいます。その「読む」という行為を、一瞬でアウトプットに変える方法があります。それが「書き込み」をしながら読む、ということなのです。アンダーラインを引く。字を書く。いずれも手を動かし運動神経を使う「運動」ですから、アウトプットです。そして、文字を書くことで、脳幹網様体賦活系(RAS)が活性化されて、「注意せよ」というサインが脳全体に送られ、脳が活性化するのです。

■落書きは「記憶力を高める」

よく授業中に落書きをしている人がいます。彼らは授業に集中できていないように見えます。

しかし、落書きについての興味深い研究があります。プリマス大学(イギリス)で、40人の参加者に人と場所の名前を聞かせ、あとでそれを書き出してもらうという実験を行いました。実験の際、参加者の半数には紙に落書きをしながら聞いてもらいました。結果、「落書きをした」参加者は、「しなかった」参加者より 29%も多くの名前を思い出すことができたのです。なんと、落書きは記憶力を高めるという、驚きの結果となりました。

落書きをすると集中力が損なわれるように思いますが、実際は逆なのです。 その理由として、落書きは感情を刺激するので、記憶に残りやすいと考えられています。記憶の法則のひとつに、「喜怒哀楽が刺激されると記憶が増強される」というものがあります。「とても楽しい出来事」「とても 悲しい出来事」は、10 年前のことでもよく覚えているはずです。落書きで、かわいらしいイラストを描いたり、ハートマークを描いたりすると、それだけで感情が刺激され、記憶が強化されるというわけです。落書きは決して悪いものではない。記憶力や創造力を高めるものなのです。

書籍「学びを結果に変える アウトプット大全」の中では、計80の効果的なアウトプット法について解説しています。ぜひ受験勉強にお役立てください。

樺沢紫苑(かばさわしおん)

精神科医、作家

1965 年、札幌生まれ。1991 年、札幌医科大学医学部卒。2004 年からシカゴの イリノイ大学に 3 年間留学。帰国後、樺沢心理学研究所を設立。

SNS、メールマガジン、YouTubeなどで累計40万人以上に、精神医学や心理学、脳科学の知識・情報をわかりやすく伝え、「日本一、情報発信する医師」として活動している。

月に20冊以上の読書を30年以上継続している読書家。そのユニークな読書術を紹介した『読んだら忘れない読書術』(サンマーク出版)は、15万部のベストセラーに。

その他、『いい緊張は能力を 2 倍にする』(文響社)、『脳のパフォーマンスを最大まで引き出す 神・時間術』(大和書房)など、28 冊の著書がある。

公式ブログ http://kabasawa3.com/blog/